Le journal Logos parait pour la première fois en octobre 1967. Prévu comme un bimensuel, sa publication devient vite irrégulière et dès le troisième numéro, les crédits indiquent que le journal est publié with continuous irregularity, with exceptions made for uprisings, revolutions & other groovy scenes.

Le journal Logos parait pour la première fois en octobre 1967. Prévu comme un bimensuel, sa publication devient vite irrégulière et dès le troisième numéro, les crédits indiquent que le journal est publié with continuous irregularity, with exceptions made for uprisings, revolutions & other groovy scenes.

L’équipe originale, groupée autour de Paul Kirby et d’Adriana Kelder, fait paraître au total dix numéros, le dernier étant daté d’avril 1969. Pratiquement expulsés de Montréal après de multiples déboires juridiques, ils passeront le journal à une équipe toujours changeante. Au total, Logos connaîtra cinq volumes publiés par autant d’équipes et vivra son aventure toujours rocambolesque jusqu’en 1972.

Très certainement le pionnier de la contre-culture au Québec, en phase directe avec les mouvements de contestations américains, ceux de la New Left et des hippies, Logos apparaît dans un contexte où se développe la presse underground. Ces journaux, plus ou moins influencés par le Realist de Paul Krassner et le Village Voice à New York, tous deux initiés dans les années 1950, se trouveront d’autres modèles dans des titres comme le LA Free Press, le Berkeley Barb ou le East Village Other.

Ils formeront une association, le Underground Press Syndicate (UPS), destinée à partager du contenu gratuitement entre journaux, tout ce qui paraissant dans la presse underground étant plus ou moins de nature « copyleft ».

C’est ainsi qu’on pourra lire, dans Logos, des textes de William Burroughs ou de Kenneth Patchen, ou admirer un superbe centerfold d’Alex Shomburg, dessinateur de comics bien connu. Bientôt, chaque ville d’Amérique du Nord comptera son journal underground ; selon une comparaison appréciée dans le milieu, ils se multipliaient comme des champignons. Alors que l’UPS compte cinq titres lors de sa fondation en 1966, on en dénombrera près de 300 en 1971. Au Québec, outre Logos, au moins deux autres titres en feront partie : The Local Rag et Mainmise.

Le contenu, très varié d’un journal à l’autre, sinon à l’intérieur même de chacun des titres, puise essentiellement à deux sources. Ce sont d’abord des journaux politiques. La presse underground existe pour couvrir ce dont ne parle pas la presse mainstream. Là où le New York Times se targue de présenter « All news that’s fit to print », la presse souterraine s’intéresse à ce qui ne « fitte » pas dans la grande presse. Elle ne fait pas que s’en distinguer : elle la combat. On développe un discours extrêmement critique d’une presse vue comme au service des intérêts dominants.

La presse underground s’intéresse aux mouvements de la « New Left » : contestation de la guerre au Vietnam, démocratie directe, droits des étudiants, diverses luttes de reconnaissance envers les minorités (ethniques, sexuelles, etc.). Imprimer un journal deviendra un enjeu en soi : les éditeurs et vendeurs de journaux seront harcelés par la police et, dans le cas de Logos, cela prendra des proportions carrément épiques.

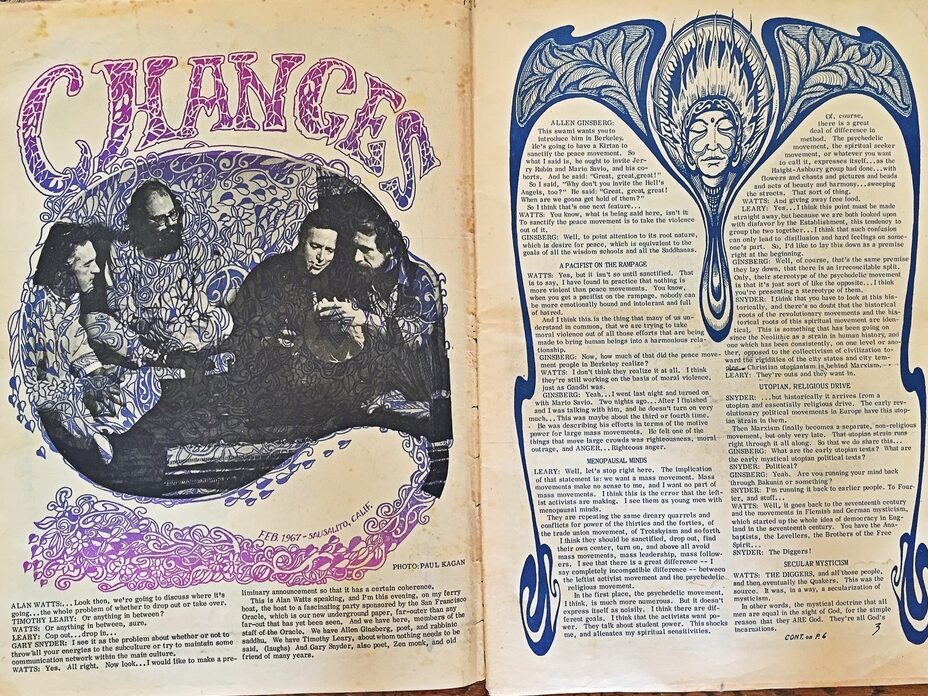

D’autre part, le milieu des années 1960 voit l’éclosion du mouvement hippie, que les activistes de la New left verront de prime abord d’un œil sceptique. Comme le mouvement des Students for a Democratic Society (SDS), le flower power grandit de façon exponentielle. D’une poche originelle de quelques milliers d’adeptes en 1965, il devient un phénomène de masse deux ans plus tard. Un immense « be-in » en janvier 1967, au Golden Gate Park, lance l’idée d’un « Summer of Love » pour la même année. La plupart des grandes figures du mouvement s’y trouvent – des écrivains beat comme Ginsberg et Ferlinghetti, des activistes comme Jerry Rubin et Timothy Leary, et des bands comme Jefferson Airplane et celui de Janis Joplin.

D’autre part, le milieu des années 1960 voit l’éclosion du mouvement hippie, que les activistes de la New left verront de prime abord d’un œil sceptique. Comme le mouvement des Students for a Democratic Society (SDS), le flower power grandit de façon exponentielle. D’une poche originelle de quelques milliers d’adeptes en 1965, il devient un phénomène de masse deux ans plus tard. Un immense « be-in » en janvier 1967, au Golden Gate Park, lance l’idée d’un « Summer of Love » pour la même année. La plupart des grandes figures du mouvement s’y trouvent – des écrivains beat comme Ginsberg et Ferlinghetti, des activistes comme Jerry Rubin et Timothy Leary, et des bands comme Jefferson Airplane et celui de Janis Joplin.

Le bruit ne fera que s’amplifier jusqu’à l’été. À partir de ce moment, toute la presse mainstream se piquera de reportages sur le mode Les hippies. Qui sont-il ? Où vivent-ils ? Que font-ils ? Comment nous jugent-ils?, pour reprendre le titre d’un livre paru aux éditions de L’Homme en 1968.

Le mouvement hippie apporte aussi sa presse ; son titre le plus connu est l’Oracle de San Francisco, au design psychédélique, et qui marque non pas une rupture, mais certainement une avancée dans la manière de concevoir les journaux underground. Ceux-ci ne remettent plus seulement en cause le contenu, mais aussi l’aspect visuel. Ils seront dorénavant pleins d’ornementations, de couleurs et de dessins audacieux, rendant la lecture des textes parfois aventureuse.

Ainsi donc, « c’était l’année de l’amour, c’était l’année de l’expo ». En 1967, alors que naît cette agitation politique et psychédélique, le Canada et le Québec vibrent eux-mêmes d’une frénésie complètement différente. C’était, selon le titre du livre de Pierre Berton, The Last Good year : le centenaire du Dominion, l’exposition universelle, la dernière finale de la Coupe Stanley entre Toronto et Montréal, la montée de Pierre-Elliott Trudeau.

Voilà des phénomènes très officiels et très canadiens dans lesquels la jeunesse turbulente risque de ne pas se reconnaître. La peur que les hippies viennent gâcher l’Expo était bien réelle chez les organisateurs et le pouvoir politique. Les enfants du flower-power sont finalement arrivés avec un peu de retard : Logos fait paraître son premier numéro en octobre 1967 et le phénomène hippie ne brûlera l’actualité montréalaise que l’année suivante.

Uprisings, revolutions & other groovy scenes

L’année 1967 marque aussi l’irruption dans la sphère de l’activisme politique du réputé linguiste Noam Chomsky, qui vient donner une conférence à McGill. Paul Kirby y assiste, en compagnie de quelques autres. Chomsky les invite à créer des installations pour les draft dodgers, les Américains qui fuient la conscription américaine.

Une maison d’hébergement temporaire, la Ghandhi House, sera mise sur pieds, en coordination avec le Montreal Council To Aid War Resisters dans lequel s’implique également Nardo Castillo, qui signera un papier dans le deuxième numéro. Entre 1967 et 1975, deux organisations défendront les droits des déserteurs américains dans une perspective nettement contestataire. L’origine de Logos est à chercher à, et le contenu « local » de Logos tient, à ses débuts, à la version montréalaise de ce qu’on appelle alors le « mouvement ».

Le premier numéro de Logos, daté du 10 octobre 1967, présente en première page un liminaire d’où ressort la volonté de dépasser cette assimilation avec l’une ou l’autre des tendances, celle de la nouvelle gauche ou des hippies. Le premier Logos, celui des sept premiers numéros, est néanmoins une feuille politique assez caractéristique de la nouvelle gauche, notamment en ce qu’elle embrasse pratiquement tous les mouvements de contestation.

On trouve dans le numéro inaugural un papier de Noam Chomsky, The myth. Of the cult of Experts, une présentation de Régis Debray, qui se fait connaître à l’époque en tant que compagnon d’armes de Che Guevara ; on y lit également un essai sur la réforme de l’Université, qui tente de mettre en parallèle le Free Speech Movement de Berkeley et l’activisme naissant à McGill, une entrevue avec des étudiants vietnamiens et une présentation du Living Theatre de Montréal. Des textes plus courts s’intéressent au sort du journal underground de Vancouver, le Georgia Straight, en démêlés judiciaires – Logos ne perd rien pour attendre – et enfin un autre annonce un souper bénéfice au profit du comité de libération des felquistes Pierre Vallières et Charles Gagnon.

Bilingue à ses débuts, Logos appartient tout de même de facto à la communauté anglophone. Il est ainsi étonnant de le voir prendre d’entrée de jeu une position non seulement en faveur de l’indépendance, mais carrément sympathique au FLQ. Cette position est à comprendre dans une contestation globale de l’impérialisme et du colonialisme, Logos se faisant également l’écho des luttes anticoloniales ailleurs dans le monde. On la doit principalement à Jacques Larue-Langlois, fondateur d’un comité de soutien aux felquistes Pierre Vallières et Charles Gagnon, alors emprisonnés aux États-Unis. Larue-Langlois écrira dans pratiquement tous les numéros, jusqu’au septième, même après que le journal ait cessé d’être bilingue.

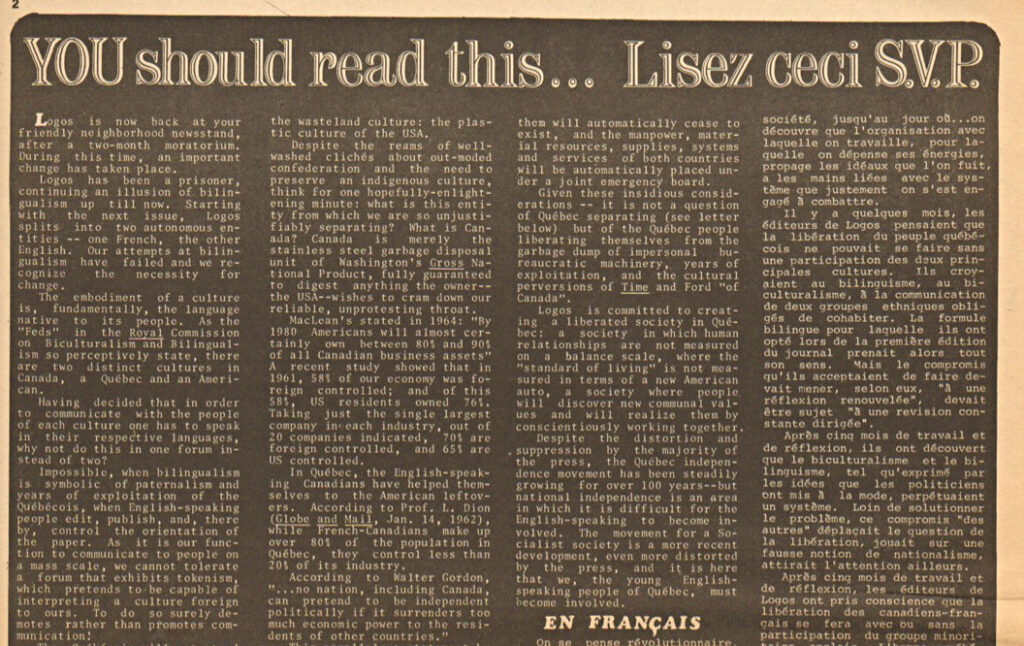

En effet, après un hiatus de deux mois, Logos revient, en janvier 1968, avec une nouvelle résolution : ce numéro cinq sera le dernier dans les deux langues. Un éditorial, en blanc sur noir, intitulé « You Should read this… Lisez ceci S.V.P. » souligne le paradoxe de faire la promotion du mouvement de libération des Québécois dans un journal contrôlé par des anglophones. Le texte anglais est le plus percutant ; on y lit que le « bilinguism is symbolic of paternalism and years of exploitation of Quebecois », que le Québec « must liberate itself from the wasteland culture : the plastic culture of the USA » à laquelle on assimile le Canada, lui-même un « stainless steel garbage disposal unit of Washington’s Gross National Product ».

Au-delà des considérations économiques qui font des Québécois des dépossédés, Logos encourage un mouvement de libération socialiste qui donnera « a society in which human relationships are not measured on a balance scale, where the « standard of living » is not measuredin terms of a new american auto, a society where people will discover new cimmunal values and will realized them by conscientiously working together. »

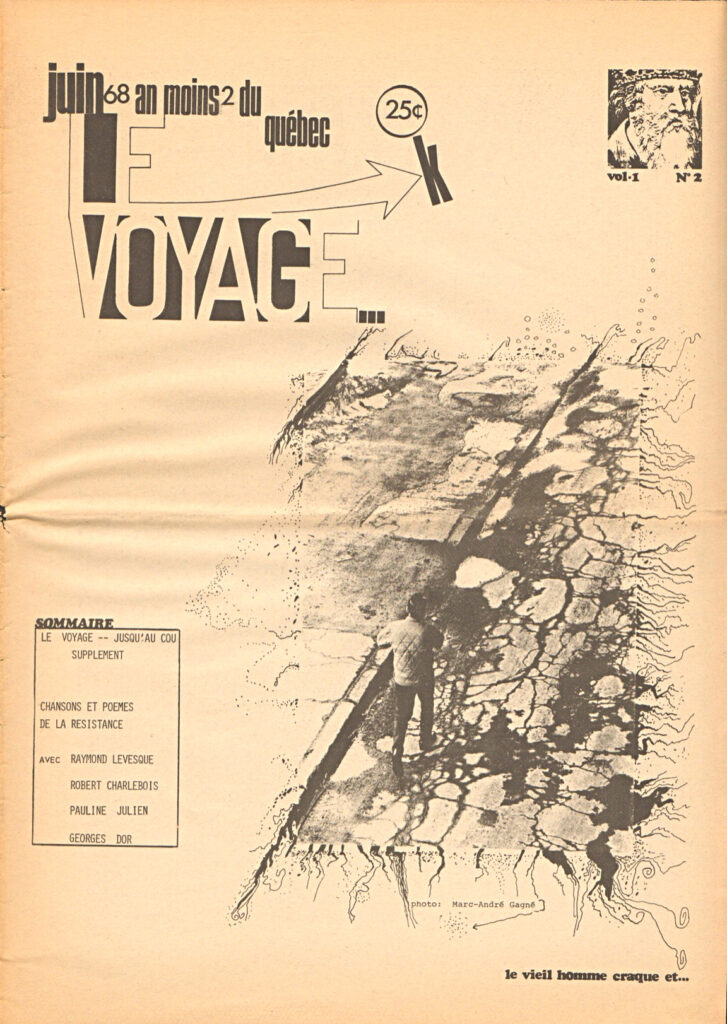

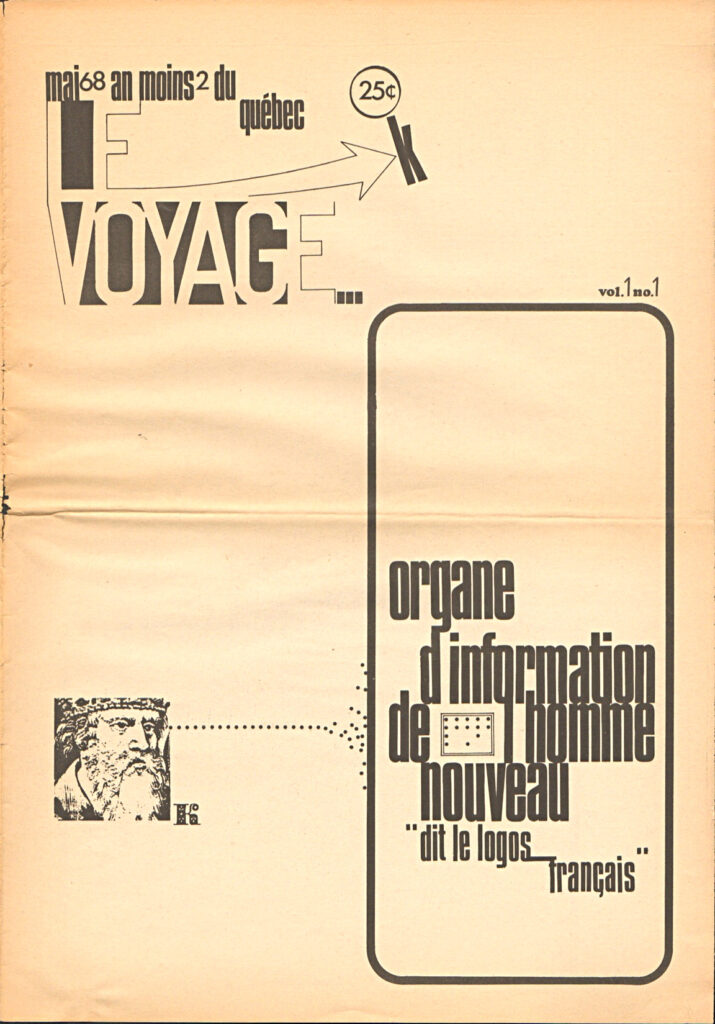

À en croire Paul Kirby, le congrès culturel de La Havane, tenu en janvier 1968, où se réunissent une centaine de militants et d’intellectuels venus de ce qu’on appelait alors le Tiers-Monde – Afrique et Amérique latine – pour discuter de leurs propres situation coloniale, a été un élément décisif dans cette séparation, laquelle est issue d’une décision commune. Il est alors résolu de créer un « Logos français » qui sera le journal Le Voyage, dirigé par Robert Myre. Il ne connaîtra que deux numéros, parus en mai et juin 1968, et sera lui aussi à saveur très politique.

On lit dans son liminaire que Le Voyage entend devenir « LE PREMIER JOURNAL QUÉBÉCOIS DE CONTESTATION ET L’ORGANE D’INFORMATION DE L’HOMME NOUVEAU », le tout en majuscules. Ici, la situation de colonisé du Québécois va de pair avec l’utopie contre-culturelle : « le Voyage proposera la révolution par la culture dont l’objectif sera l’épanouissement de l’homme, sa présence à la vie, à la société, son attentivité au monde intérieur et extérieur. » Les collaborateurs seront principalement ceux qui étaient déjà dans Logos : Jacques Larue-Langlois, Robert Myre, Léandre Bergeron, Emmanuel Cocke, et d’autres qui feront leur nom dans le milieu de la contre-culture à Montréal, comme Le Baron Philip, Serge Lemoyne ou Jean Roy.

À l’image de leur appartement où tout le monde pouvait débarquer à n’importe quel moment, les pages de Logos sont ouvertes. Un nombre impressionnant de signatures s’additionnent au fil des numéros ; on compte facilement une centaine de plumes différentes seulement pour le premier volume. Parmi elles, on remarque le dessinateur Terry « Aislin » Mosher, qui deviendra le caricaturiste bien connu de la Gazette, tout comme le critique musical Juan Rodriguez ; Peter Ohlin, futur professeur à McGill et l’activiste Dimitrios Roussoupolos. Du côté francophone, on distingue l’écrivain Emmanuel Cocke, les militants politiques Léandre Bergeron, Robert Myre et Jacques Larue-Langlois, tout comme Yvan Mornard, dont Logos suit les déboires juridiques.

Logos, dans la lignée de la new left, est une espèce de fédérateur des radicalismes. En cette fin des années 1960, cela va finir par se faire remarquer. Le contexte, autant local que mondial, devient explosif : mai 1968 en France, émeutes raciales aux Etats-Unis, printemps de Prague, émeutes de Pâques en Allemagne, grèves étudiantes et ouvrières, séparatisme et felquisme ou Québec, avec en prime un gouvernement d’Union Nationale en complète rupture avec les mouvements sociaux. Le bouillonnement social de cette période est proprement impossible à résumer, et clairement, les pouvoirs publics sont sur les dents. La dernière chose dont ils ont besoin, c’est que des milliers de hippies se répandent dans les rues de Montréal ; et c’est précisément ce qui se passera.

Les hippies envahissent Montréal

On ne sait trop d’où est partie la rumeur, mais en 1968, Montréal doit devenir le Haight-Ashbury du nord. Le journal de l’université de Waterloo soutient que le bruit courait que 50 000 hippies débarqueraient en ville. La communauté n’en comptera probablement que quatre mille, mais néanmoins tous les médias mainstream s’en mêlent, comme si le summer of love de l’année précédente devait se rejouer ici-même.

Cependant, il n’y a pas beaucoup d’amour pour les enfants du peace & love. Les archives en ligne de Radio-Canada montrent un traitement médiatique assez typique dans un reportage diffusé en 1968, et intitulé « Enfants-fleurs et policiers ». On sent une forme de tension tout au long du topo, et même une altercation franche entre Denis Vanier et Bernard Derome sur la supposée « lâcheté » de ces drop-outs. Du côté de la mairie, on est très clair sur ce point : ce sera la ligne dure. La police y prend ses ordres, si bien qu’on peut lire, dans la Gazette du 7 juin, cette déclaration de Maurice Saint-Pierre, directeur adjoint de la police de Montréal : « If a cancer growth is discovered in a human body, it is cut out and discarded ; society should perform a similar opération. »

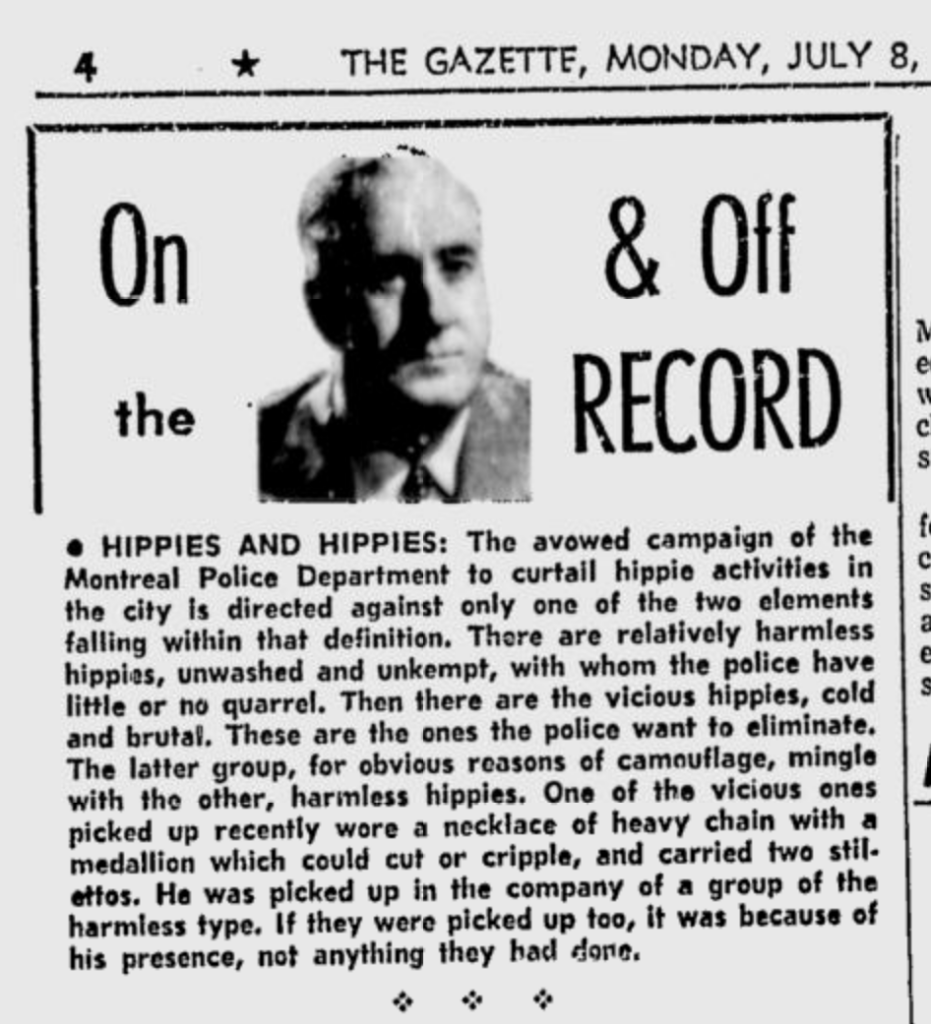

En juillet, la Gazette publie une enquête sur le thème « Are police harassing the hippies ? », alors que la réponse semble indiquée dans le titre d’un encadré qui cite Jean Drapeau : « They are not welcome. » On y lit que le harcèlement a commencé à la fin du printemps, et que chaque soir de l’été, des patrouilles et des paniers à salade parcourent le quadrilatère du quartier hippie, formé de Sherbrooke au sud, l’Avenue des Pins au Nord, Parc à l’ouest et Saint-Denis à l’est. On les arrête pour obstruction de la voie publique, vol à l’étalage ou – c’est toujours pratique – entrave au travail d’un policier.

On cible particulièrement le Café Image, avenue Parc, où une descente le 5 avril envoie 159 « freaks, hippies & artists » au poste. Le café était ciblé, selon la police, pour son « abnormal behavior » et la présence suspectée de revendeurs de drogues. Il y en avait, semble-t-il, caché en dessous du plancher, mais pour Logos, l’affaire est entendue : « the raid is also the result of the proverbial ‘generation gap’, anxious mothers in N.D.G who wonder where there daughter is […]. ».

Une autre cible est Contact, un centre social pour hippies qui les aide dans leurs diverses mésaventures (logement, drogues, contrariétés légales) ; et enfin, le journal Logos. Ce reportage est signé Philip Winslow et Drummond Burgess, deux journalistes qui joueront un rôle plus tard dans l’aventure de Logos, Burgess passant de la presse mainstream à l’underground. Il signera un papier ravageur dans Logos en 1969 consommant sa rupture avec le journalisme « officiel ».

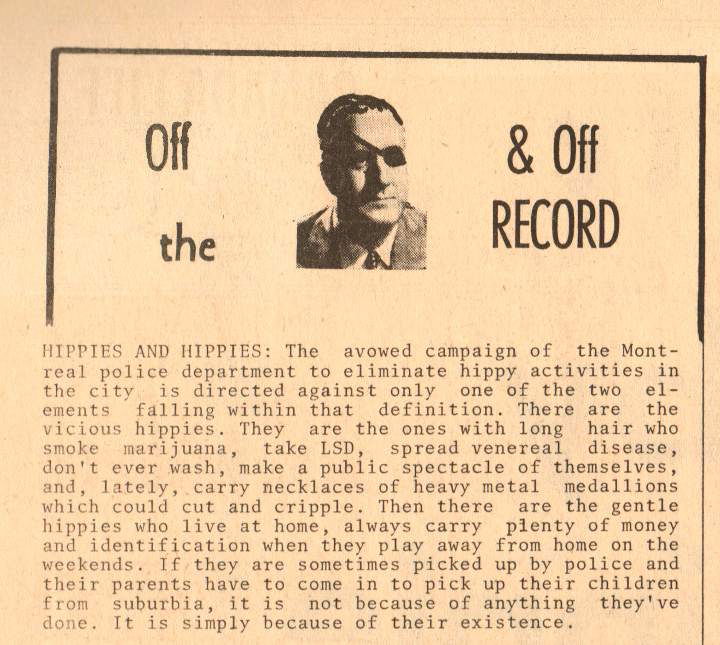

C’est dans ce contexte que, durant l’année 1968, Logos réalise son ambition programmatique de devenir partie prenante des mouvements de contestation. Publier et vendre le journal deviendra un enjeu en soi, et la chasse aux hippies, de la part des autorités, sera aussi une chasse à Logos. Dès le premier jour, en octobre 1967, les vendeurs de rue du journal se font arrêter. Ce sera, en 1968, une véritable campagne de harcèlement, et les notes éditoriales du journal, dans la section « On & off the record », s’en feront à peu près exclusivement le reflet.

Le numéro 7 rapporte qu’au seul mois d’avril, 20 vendeurs de Logos ont été arrêtés pour vente d’un journal sans permis ; ils ont tous été relâchés moyennant une caution de 25$, sauf les mineurs. Les notes éditoriales témoignent déjà d’une certaine fatigue, alors que l’équipe a dû trouver 400$ de caution au total, sans compter les nuits passées au commissariat et les journées au palais de justice.

Logos fait aussi état d’un double standard bien connu des activistes encore aujourd’hui : selon ce que vous portez et ce que vous pensez, vous êtes libres ou réprimés. Logos note que la Gazette, le Montreal Star et le Montréal Matin sont tous vendus sur la rue sans embûches, tandis que les journaux militants – Québec Libre, l’Indépendance, etc. – sont harcelés par la police. Le problème de diffusion est réel : les kiosques à journaux sont rébarbatifs à Logos, ayant peur soit de la police, soit des réactions de leur clientèle.

Yvan Mornard se souvient que Kirby et Kelder sont venus le voir pour profiter du réseau de distribution de Sexus ; mais entre la revue reliée de Mornard et le papier journal de Logos, la différence était trop grande. De toute façon, l’activisme de Logos ne trouve sa pleine dimension que dans la rue, avec le monde. On lit dans le numéro 7 : « Underground press, guerilla theatre, rock music is where it’s at. Long hair. Outrageous attacks on liberal formatilies and rotten myths. We have to create new ones. »

La guerre des nerfs était commencée.

Le numéro 7 présente, en guise de une, le corps peint, mais complètement nu, d’Adriana Kelder, laquelle tient un policier minuscule dans une main, et le journal Logos dans l’autre. Pour avoir suivi les déboires d’Yvan Mornard et de sa revue Sexus, la bande de Logos savait très bien à quoi s’attendre. La réponse fut immédiate : le 24 mai 1968, jour même de la parution, la police débarque à leurs bureaux / logement de la rue Coloniale, saisissent toutes les copies présentes et convoquent Kirby. Des accusations de publication de matériel obscène sont déposées et, séparément, Jacques Larue-Langlois est accusé d’outrage au tribunal pour un papier portant sur le procès Vallières-Gagnon paru dans le numéro précédent.

Le même jour, 1000 copies sont saisies aux douanes américaines car, selon l’argument qu’on leur donne, « That is not the kind of stuff that America reads. » Le #8 poursuit la chronique du conflit entre les hippies et la mairie. Le 13 juin, Jean Nantel, directeur du centre social Contact et futur directeur de Logos, et d’autres acteurs du milieu communautaire rencontrèrent Jean Drapeau et le chef de la police pour évoquer la question des hippies : « They were told that if they didn’t like the present policy towards hippies, then they could get out of town. » Le maire aurait rajouté : « Hippies are a moral and a physical menace to the citizens and are a drain on city’s ressources. »

Logos devait frapper un grand coup.

Mayor shot by dope-crazed hippie!

C’est donc l’histoire d’un canular moins destiné à tromper qu’à provoquer, et d’ailleurs moins un canular qu’un magnifique bras d’honneur. Le numéro 9 de Logos, paru le 16 novembre 1968, présente à sa une la parodie du journal La Gazette avec un titre dramatique : « EXTRA! MAYOR SHOT BY DOPE-CRAZED HIPPIE! ». La Gazette publiait alors, à l’occasion, une édition du soir, vers 21h30, particulièrement après les matchs de hockey et lorsque l’actualité le commandait.

Cette édition, au grand dam de l’équipe de Logos, se vendait sur la rue, un privilège inexplicable dans la mesure où les fameux permis qu’on leur sommait d’obtenir n’existaient tout simplement pas. Logos faisait d’une pierre deux coups : il s’en prenait non seulement à la presse mainstream mais, dans sa parodie, au maire lui-même, Jean Drapeau, l’ennemi juré des hippies, et de la bande de Logos en particulier.

Le 15 octobre 1968 au soir et le 16 au matin, des dizaines de vendeurs se répandirent dans les bouches de métro avec des paquets du faux journal, criant à la volée « Extra! Extra! Mayor shot! », pendant que d’autres les plaçaient dans les boîtes disposées sur la rue et dans les kiosques, en lieu et place de la vraie Gazette. Ce n’est que le 16 au matin que la Gazette prit connaissance du coup, pendant que les vendeurs de Logos continuaient de répandre leurs copies. Ron Verzuh raconte qu’un camelot de la Gazette se fit interpeller par un policier le soupçonnant d’être dans le coup.

Plus grave, les éditeurs de la Gazette convoquèrent tout le personnel, soupçonnant quelqu’un de leur propre équipe, alors qu’apparemment aucun des directeurs ne s’était donné même la peine d’ouvrir le journal pour y trouver Logos. Même la très sérieuse CBC se fit prendre, et interrompit ses émissions pour discuter de ces tragiques événements. La Gazette comme la mairie furent inondés d’appels, y compris du gouvernement fédéral, pour vérifier les événements. Le succès était grandiose.

La fausse Gazette est le fruit d’un travail minutieux. Le lettrage des cahiers « extra » de la Gazette ont été reproduits à la perfection – particulièrement ceux de novembre 1963, annonçant l’assassinat de John F. Kennedy et, plus récemment, celui de Martin Luther King. On rejouait encore une fois le psychodrame de l’assassinat politique, cette fois-ci dans le contexte montréalais.

Le titre lui même vient d’un journal sensationnaliste de Baltimore qui titrait « Yanks beat off attack by dope-crazed Cong » dont Logos se moquait déjà dans le numéro 7 ; d’une certaine manière, le coup était annoncé d’avance. Dans des entrevues subséquentes, données à des journaux étudiants ou underground, Kirby expliquait que la parodie visait aussi la « culture de mort » des journaux, disant qu’il espérait donner un peu de vie à la rue.

Sur la une du faux journal, plusieurs indices laissaient voir la supercherie, même de loin. Les lettres G et Z de Gazette étaient placées à l’envers, et le nom du maire était épelé « Drapaeu », lequel était envoyé à l’hopital « St-Luuc ». Le nom du reporter, « Philup Winfast », est une parodie de Philip Winslow, qui avait écrit ce reportage sur les hippies. La photo du maire le montre devant le logo d’Expo 67, contre laquelle Logos a une dent particulière. Le thème de l’Expo, « Terre des hommes », se lit en anglais « Man and His World. »

Or, les hippies affrontent précisément « the Man », un terme de slang désignant l’autorité ou l’oppression, dont le symbole le plus visible est la police, et « his world », le complexe militaro-industriel qui représente tout ce contre quoi s’élèvent les contestataires : « people being dragged in for questionning, people being busted, local family pharmacist forced to leave town – the MAN and HIS world » lit-on dans le numéro 5.

L’ensemble des textes sur cette fausse page relève de la satire politique doublée d’un cabotinage féroce. Le maire, apprend-on, est pris en charge par les docteurs Armand Camembert et Jean Roquefort, et sont épaulés par un spécialiste du sang venu de Tampax en Floride. Un autre texte s’intéresse aux vestiges d’Expo 67, devenus un espèce de musée orwellien où les pavillons seront renommées « minipax », « miniluv », « minitrue » et « miniplenty », selon un communiqué du Ministère de la Vérité.

Les autres textes sont à l’avenant. Le lecteur contemporain songera aux médias de satire politique, comme The Onion, mais le ton et le traitement des « nouvelles » les placent également dans la lignée des journaux jaunes. À l’époque, outre Allô-Police, le tabloïd Minuit se faisait remarquer par ses histoires sensationnalistes, scabreuses… et clairement inventées. Enfin, le sommaire en bas de la page, fantaisiste à souhait, éventait le secret à l’aide d’un dessin. Il n’y avait qu’à ouvrir le journal pour trouver le numéro régulier de Logos et constater la supercherie.

La saga de la fausse Gazette est une grande entreprise de théâtre de rue de style yippie. Bien qu’on ne trouve pas d’affiliation claire, de la part de Logos, à la bande d’Abbie Hoffman et Jerry Rubin, le goût de la mise en scène et de la perturbation de la vie quotidienne traverse l’existence du journal. Un de ses premiers membres, Rob Kelder, le frère d’Adriana, participe au « Living Theatre of Montreal », dont l’existence semble avoir été brève. La troupe a tout de même présenté une demie-douzaine d’événements durant l’été 1967, dont la plupart avaient pour thématique la guerre au Vietnam, et un « be-in » au parc Jeanne-Mance a attiré 6000 personnes le 3 septembre de la même année.

Deux ans plus tard, alors qu’Adriana Kelder et Paul Kirby songent à créer leur propre troupe de théâtre comme alternative à la vie d’éditeurs de journal underground, ils organisent deux « light shows » avec des bands, des « fortunes tellers » et une animation circassienne, le tout rehaussé d’un punch électrique (lire : au LSD), qui s’avèrent être des francs succès, à un point tel qu’on requiert leurs services pour le vernissage d’une exposition très officielle consacrée à Alfred Pellan.

On lit d’ailleurs toujours, dans les repères biographiques que publie le Musée des Beaux-Arts du Québec, que « la soirée prendra la forme d’un happening, avec un public costumé et la projection de diapositives polychromées sur des danseurs vêtus de blanc. » Il n’est toutefois pas mention du punch qu’on servit également à cette occasion – à un public plus restreint, il est vrai. Bref, cette idée du théâtre en tant que forme d’art performative et transformante se retrouve dans cet épisode de la Gazette.

Dans les entrevues subséquentes qu’il a données, Kirby se revendiquait d’une forme de théâtre de guérilla devant donner un peu de vie à la rue.

La pièce de théâtre de rue montée par Logos ne pouvait durer que quelques heures au mieux, mais l’impact réel de celle-ci a de loin dépassé leur imagination la plus folle. Si le succès fut grandiose, la répression le fut tout autant. Plusieurs vendeurs se firent arrêter, ce qui, il faut le dire, ne changeait pas grand-chose à l’habitude. La police émit un avis de recherche pour Paul Kirby. Ce dernier fut prévenu de la chose par le même Phil Winslow de la vraie Gazette qui, de ses bureaux, avait accès aux communications de la police.

L’équipe de Logos eût le temps de ramasser quelques affaires et de quitter son logement, cependant que la presse et la police se ruaient chez eux. Dans l’urgence et la confusion du moment, un reporter d’un média mainstream fut confondu par la police avec les suspects recherchés et se fit carrément mettre en joue. Les radios rapportaient que le couple Kirby-Kelder était en fuite, ou qu’il avait rejoint la clandestinité.

Les deux finirent par se rendre, après s’être assurés du soutien d’avocats. Après une audience préliminaire en décembre 1968, le procès opposant sa majesté la reine d’Angleterre à Paul Kirby s’ouvrit le 4 juin. L’enjeu était sérieux. Accusé d’avoir répandu de « fausses nouvelles », alors qu’il plaidait son droit à la parodie, Kirby et un collaborateur risquaient deux ans de prison.

Entretemps, Kirby avait noué des liens avec l’équipe du Montreal Star, dont le directeur, Frank Walker, décrit par Kirby comme un vieux gauchiste des années 1930, avait embrassé la cause de Logos. D’éminents journalistes du Star vinrent témoigner de la nature manifestement parodique de la chose, dont Peter Desbarats, qui connut une carrière assez illustre pour être récompensé de l’ordre du Canada en 2006, tout comme son collègue Robert Fulford, témoin lui aussi. Morris Fish, un jeune avocat chroniqueur juridique au Star, devint l’avocat de Kirby ; en 2003, il sera nommé juge à la Cour Suprême.

Cette brillante équipe aurait pu faire basculer la cause en faveur de la défense, mais la notoriété de ses membres n’égalait pas alors celle du dernier témoin convoqué par la poursuite : Jean Drapeau lui-même. Toute la salle, y compris le juge, se leva spontanément en signe de déférence. Drapeau ne répondit qu’à des questions de routine, mais le message était passé. Le 8 juillet, Paul Kirby était trouvé coupable. Il devait signer un « peace bond », où il s’engageait à tenir la paix, assorti d’une amende de 100$. Bien qu’un an plus tard, la décision fut renversée en appel, Kirby préparait déjà sa sortie.

De l’underground à l’intergalactique.

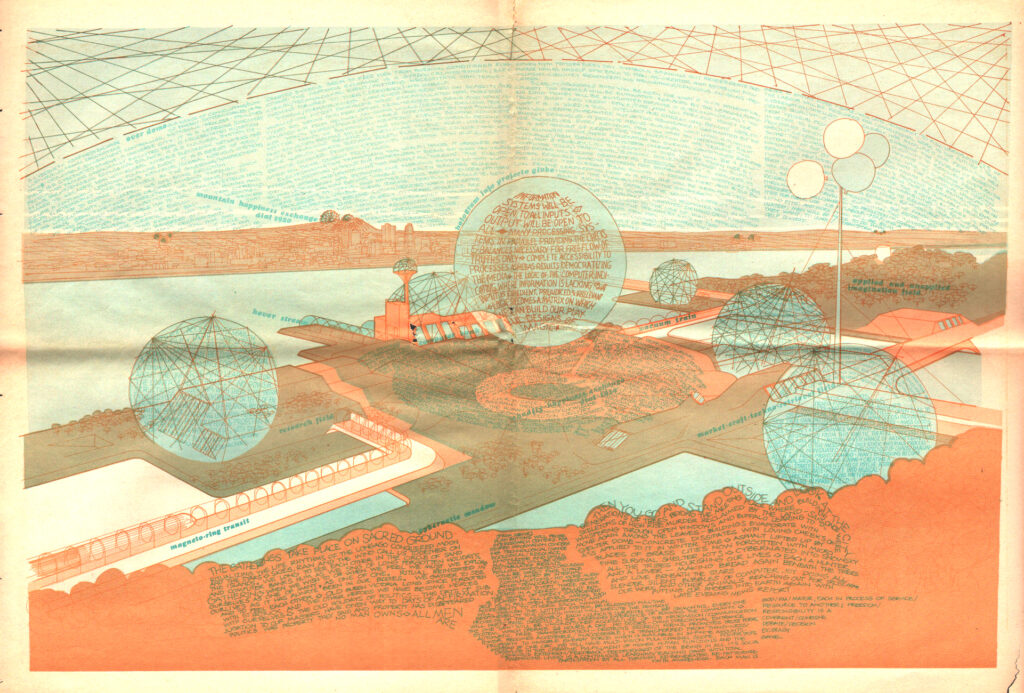

Les deux derniers numéros de Logos, celui de la fausse Gazette et le suivant, dernier produit par l’équipe de Kirby, délaissent quelque peu l’activisme politique pour embrasser l’utopie contre-culturelle. Logos fut jusque-là très engagé politiquement dans une dynamique de lutte sociale, que ce soit en ce qui concerne la guerre au Vietnam, les droits des étudiants, la question nationale au Québec ou la situation des hippies à Montréal.

Sans renoncer à ses positions politiques, Logos s’annonce désormais comme étant « harmoniously integrated between the Underground and the Intergalactic ». Les textes présentent des réflexions philosophiques et anthropologiques sur l’être nouveau, esquissent des idées d’une technologie libérante au service du peuple, réinventent les transports, l’énergie, l’économie. Les pages deviennent des essais visuels hautement psychédéliques rendant la lecture franchement difficile. Les textes sont disposés en mandalas ou en flocon de neige, calligraphiés sur des dessins ou cachés sous des trames de couleurs.

Mainmise note « qu’une tonne de couleurs rendait le tout complètement illisible, aussi stone soit-on », alors que Ron Verzuh suggère de prendre de l’acide afin de débrouiller le texte. Pratiquement aucune des pages des derniers numéros ne ressemble à un « journal », si ce n’est la parodie de la Gazette. Des lecteurs s’en plaignent. Logos, toujours content de reproduire les quelques lettres d’insultes reçues, publie dans son numéro 10 la lettre suivante :

It seems you were only trying to use up space and paper by spreading some of those dull, drab, boring ho-hum (psychedelic???) posters across the pages. You cannot compensate for your lack of info, articles and good & gravy pictures by the rest of nonsense, rubbish and eyestraining material. You also tend to blow up things way out of proportion and fail to report anything factual.

L’équipe suivante de Logos poursuivra sur cette lancée psychédélique avec un contenu caractéristique de la contre-culture, délaissant le reportage et les éléments factuels. Plusieurs lecteurs resteront déroutés de ce changement, alors qu’apparaît à Montréal d’autres tentatives pour reprendre le terrain laissé vacant par Logos. Drummond Burgess fondera The Last Post, dans lequel s’impliqueront Terry Mosher et Nick Auf Der Maur ; à visée plutôt nationale, le magazine revendiquera jusqu’à 15000 abonnés et traversera toute la décennie 1970. Un autre journal à saveur politique et communautaire, The Local Rag, sera lancé en 1969.

La difficulté de maintenir un journal underground fera en sorte que Logos connaîtra trois autres équipes ; et le dernier volume, le cinquième, qui paraît durant l’année 1972, reviendra finalement à un type de presse politique locale, s’affichant comme le « Montreal Community Press ».

Quant à Paul Kirby et Adriana Kelder, qui sont les seuls directeurs désignés des numéros 9 et 10, ils sont pris, à la fin de 1968 et au début de 1969, entre les multiples procédures judiciaires, les campagnes de financement et le désir de création et de propositions artistiques nouvelles. Le combat politique et judiciaire est certes stimulant, et il sera mené avec une fronde et une attitude de bravade tout à fait caractéristique de Logos ; mais le temps et l’énergie qu’il prend empiète sur la créativité mise de l’avant dans le journal.

D’autre part, la prestation du maire au procès a convaincu le couple que les carottes étaient cuites, ce que le jugement est venu confirmer. Pour le financement, Kirby et Kelder obtiennent, à la fin de 1968, le droit de présenter le film Magical Mystery Tour, une autorisation qui vient de Lennon lui-même. Une tournée des universités montréalaises permet d’amasser des fonds pour le fonds de défense, et les soirées de light shows feront le reste. Ils s’exileront ensuite sur la côte ouest, d’où Kirby est originaire, pour fonder une troupe de théâtre itinérante, la Caravan Stage Company. Après des années à sillonner l’Amérique du Nord en wagons tirés par des chevaux, elle a poursuivi son parcours sur les mers, et présenté son dernier spectacle en 2022, plus de cinquante ans après sa fondation.

*

Un texte de Simon-Pierre Beaudet